《胡佑华教授:援外岁月中的坚守(5)》

若敏

一、中阿友谊的背景

阿尔及利亚位于非洲西北部,濒临地中海,资源丰富,素有“北非油库”之称。1958年,中国与阿尔及利亚正式建交。周恩来总理曾于1963年和1965年两次访问阿国,以表中阿友好。阿尔及尔市还将一条街道命名为“北京大街”以作纪念。

自1963年起,中国开始向阿尔及利亚派遣医疗队。均由湖北省卫生厅承派,赢得了阿国各界的高度赞誉,也为中阿友谊作出贡献。

阿尔及利亚地处北非,北濒地中海,疆域辽阔,南部约占全国面积的九成,为举世闻名的撒哈拉沙漠;地广人稀,地下却蕴藏着丰富的石油与天然气。北部则是狭长地带,土壤与气候适宜,是主要居民聚居区。

一条约三四千米的山脉将南北隔开,形成截然不同的气候带。在北部,冬季草木茂盛、绿意盎然,而从四月起至十月反而是枯黄一片,如同秋季倒转一般,令人印象深刻。

二、胡佑华赴阿工作经历

1983年,时任武汉同济医科大学附属协和医院外科副教授、副主任医师的胡佑华被派遣加入中国医疗队,赴阿尔及利亚工作生活两年。

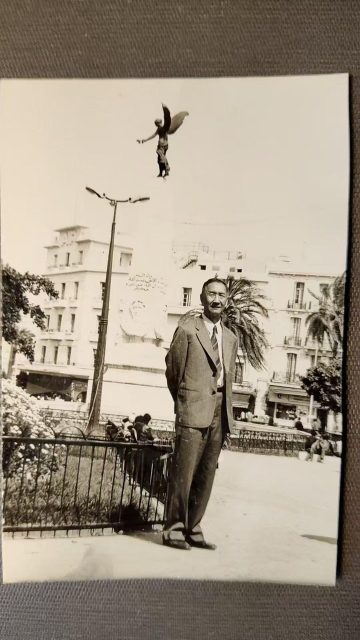

阿国的大城市如首都阿尔及尔街道宽敞、商店繁多,外观颇似“小巴黎”。但所有商品——从日用品到食品——几乎全部依赖进口,尤其来自法国。

一次,胡佑华在当地钟表店更换手表玻璃,售货员告知需“半个月后取”,因配件需从欧洲运来。这种现象反映出阿国工业几乎空白,连肥皂、毛巾、卫生纸也无自产能力。农业亦不乐观,水资源匮乏,居民多靠地下水维生。

唯一的经济支柱是石油和天然气。据说其石油产量在全球排第十三位,天然气甚至位列第三。独立后的阿国,仿佛突然拥有一个“金娃娃”,一跃成为能源富国。但经济结构过于单一,对国家的长远发展埋下隐忧。

有了“金娃娃”,还缺什么?

教育成为阿尔及利亚独立后的一项紧迫任务。由于国民普遍文化水平不高,政府从法国聘请大量教师,推动普及教育。至1980年代初,中小学生大多能说法语,大学生则多前往法国深造,但不少人学成后选择留在海外。

医疗方面,因技术人才匮乏,中国医疗队承担了极大责任。胡佑华所在的湖北医疗队负责承建八所医院,面对大量病患。由于语言不通,交流困难,一些会说法语的小学生反而成了临时翻译。

胡佑华被派往名为杜耶哈的一家大型医疗中心。医院由门诊楼、住院部、食堂等组成,住院床位近百。周边空旷,草坪整洁,环境清幽。

三、生活条件与“白酒助眠”:

队内安排住宿时,胡佑华自愿与一位“难搞”的同事张医师合住——此人鼾声震天、难以相处。为了整体协调,佑华甘愿吃亏,主动承担这个“苦差”,展现了他一贯的宽厚与担当。

医疗队共5名外科医生,胡佑华之外,其他4位来自湖北基层县医院,专业水平较低,因此工作重担几乎压在他一人身上。值班本应轮流,但遇到复杂病例,他们常在半夜求助佑华,使他几乎夜夜无眠。这样一来,等于他每天都在值夜班。加上晚上还被如雷的鼾声骚扰,所以原本挨着枕头就能睡着觉的他,此时却搅得好几个月都睡不好,白天还得坚持那一整天繁忙的工作,令他疲惫不堪。

当时医疗队自己开伙,由于中国大使馆给予了生活补贴,但并不是把补贴费发给每个队员,而是补贴到平时的集体伙食中,所以医疗队日常的生活条件可以说相当优厚,也难免存在一定的浪费现象。在医疗队自己的小食堂里,存有各种各样的好酒,如国内知名的茅台、五粮液、竹叶青……,国外的白兰地、威士忌、葡萄酒……等等,可谓品种繁多、琳琅满目,可供队员们随取随饮,于是胡佑华常常去食堂拿来一些名贵白酒,在睡前喝上一杯,用以帮助入睡。这样一来,就养成了他后来每餐必饮白酒的习惯。

四、当地患者与医疗文化

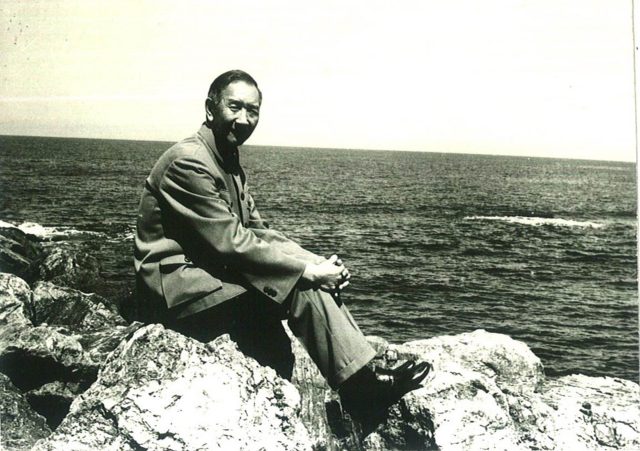

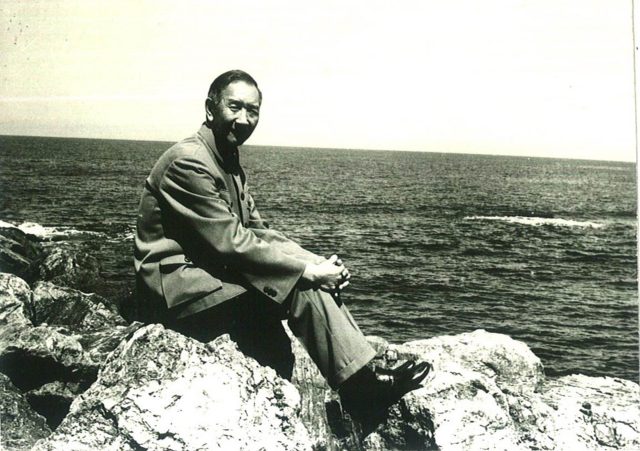

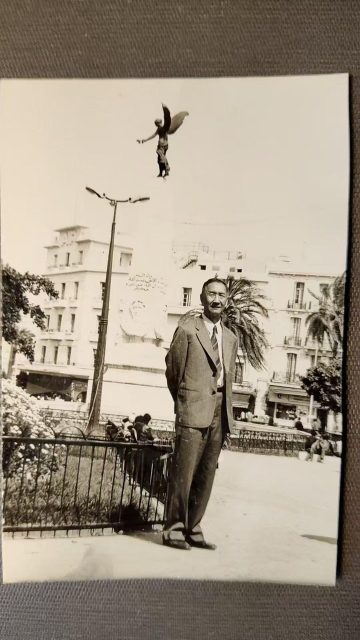

(在地中海边留影)

当地人对中国医生非常信任,特别是胡佑华教授,因服务态度好,责任心强,深受患者欢迎。虽医疗条件简陋,但整体水平仍高于中国县医院。

有趣的是,当地妇女婚前美丽动人,一旦结婚生育,多数迅速发胖。但节日里,她们跳起肚皮舞仍极具韵味,颤动的肌肉随音乐起伏,既有趣又令人惊叹。

阿尔及利亚实行一夫多妻制。妻妾们生活被严格限制,无法自由外出。于是“头疼感冒”成为她们的“出门理由”,一家老小浩浩荡荡来医院“看病”,医生心照不宣,开些常规药,让她们带着欢快心情离开。

阿尔及利亚最多可娶五位妻子,其中一位必须为黑人,以示种族平等。胡佑华曾接诊一位有九位妻子的病人,其家庭结构竟相当有序:大妻为总管,妾室各有分工,实现“和平共处”。

“看病”只是借口,下午四点过后,是医院最繁忙的时段。因为男主人下班后,妻妾们纷纷借看病为由进城,顺便购物放松。多数病情不重,简单配药即可,但这也使中国医生常常忙到深夜。

当地妇女文化程度低,有些人甚至搞不清自己孩子的年龄,亦有认为六个月大的婴儿应该能走路的误解,让医护人员啼笑皆非。

五、语言趣事与风土人情

信奉伊斯兰教的阿尔及利亚有着严格的传统服饰文化。男性多穿长袍、赤脚行走;女性更保守,长袍蒙面,仅露双眼,甚至脸部刺青,象征对丈夫忠诚。

然而,年轻一代却极度“巴黎化”:短裙、露背装、甚至泳衣出街,与传统服饰形成鲜明反差。两种极端风格并存于街头,构成独特的文化图景。

阿尔及利亚的语言结构颇为复杂。上层社会多讲法语,普通百姓则使用阿拉伯语或地方方言。胡佑华回忆说,阿国人民热情友好,极为讲究礼节:见面时右手按胸致意,离别时则必定握手,谈话时目光真诚、专注。

语言障碍时常带来趣事。一位湖北厨师因法语不熟,把“Bonjour”(你好)错读为“笨猪”,但当地人依旧微笑回应,毫无不快。日常购物中,中国人和当地小贩的“交流”常靠肢体语言完成:拍腿表示买腿肉,游泳动作表示买鱼……这种“交易舞蹈”妙趣横生。

胡佑华也观察到,当地很多商贩不会算账,连币值也常弄错。有时买家付款后,商贩竟不知收了多少钱,全凭顾客自觉。

医院工作中则更显严峻:不少护士数学基础薄弱,药物剂量、输液浓度常出错,中国医生不得不亲自校对、操作,增加了工作负担。

六、饮食和文化差异

阿尔及利亚人信奉伊斯兰教,忌食猪肉、虾蟹和动物内脏,对“奇形怪状”的食物也较排斥。烤全羊是待客的珍馐美味。用餐时多使用汤匙,不习惯刀叉,也不常徒手抓饭。

饮茶是当地的重要文化传统。他们喜欢喝绿茶,并加入大量薄荷和冰糖,味道清凉爽口。中国医疗队员初感新奇,后来也渐渐习惯了这种独特的口味。

中国出产的清凉油、风油精、伤湿止痛膏等药品,在当地非常受欢迎。患者常用动作表达需要,医疗队员也乐于赠送,有时甚至因此被免费邀请参观或参加聚会。当地人亲切地称中国人为“西洛瓦”。每当中国队员出现在街头,总有孩童热情高呼、敬礼致意,充满友善与尊敬。

令人意外的是,中国男队员在当地颇具人气。一位男医生曾在手术室被女护士亲吻,也有人在舞会上遭热情“飞扑”。甚至有护士主动提出要嫁给中国医生,最终还惊动了使馆,才平息此事。阿国女性钦佩中国实行的一夫一妻制和平等的两性观念,对中国男人充满向往。

七、风俗节庆与文化冲击

斋月与开斋节

每年四周的“斋月”,全国白天禁食禁水,信众虔诚不移。医院中因饥饿、脱水晕倒的患者大增,但许多人仍拒绝治疗,坚持“真主会救”。中国医生为此疲于奔命,工作尤为艰难。

而斋月结束后的“开斋节”则是全国范围的狂欢。人们载歌载舞,庆祝三日三夜。然而医疗队员并无休假,反而要连值72小时的班,苦中作乐。

阿国人民酷爱足球。总统本身就是球迷,还经常亲自上场比赛。一次阿尔及利亚队战胜德国,全国放假三天庆祝,场面如同国庆。

婚礼的盛大与热情

婚礼在阿国是盛事,新郎新娘各自庆祝三天,男女分场。中国队员则获准两边都参加。新娘频繁换装起舞,宾客如云;三日后新郎“抢亲”,男方家再庆祝三日三夜。

胡佑华感慨:阿国人民能歌善舞、热情好客,是一个深具文化魅力的民族,与中国的友谊深厚而真挚。

八、异国重逢与珍贵记忆

万里之外遇亲人

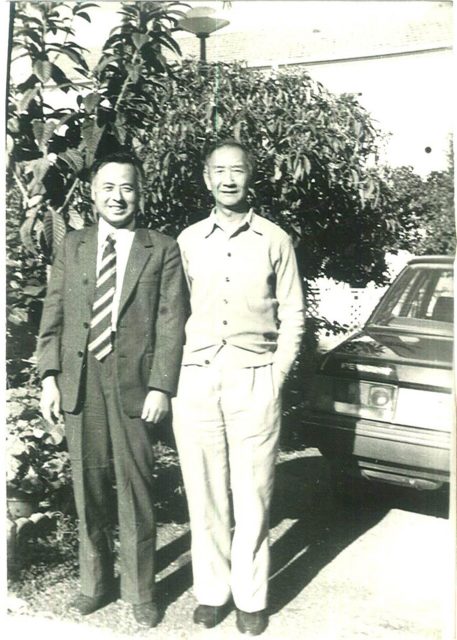

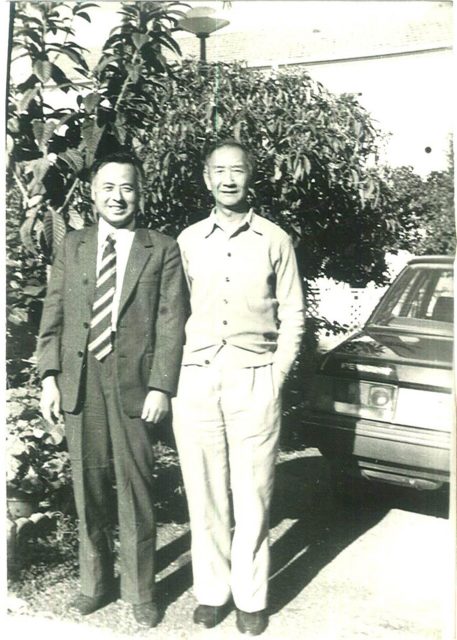

在杜耶哈医院工作期间,胡佑华意外遇到三叔家的堂弟胡佑维。原来,胡佑维大学毕业后也从事对外技术支援,巧合被派往同一个国家。这场异国他乡的重逢,让他们感慨万千,直呼“地球真小”。

与赵紫阳总理会面

中国医疗队在阿尔及利亚期间,曾迎来时任国务院总理赵紫阳来访。赵总理平易近人、关怀备至,让远在海外的队员们倍感温暖。

胡佑华激动之余,亲自谱写并指挥医疗队合唱了《医疗队员之歌》。歌声嘹亮,赢得阵阵掌声,也成为医疗队最难忘的记忆之一。

九、重逢时刻:一句话胜过千言

1985年元旦,胡佑华即将完成援外任务返回祖国。家属们早早赶到北京机场迎接亲人。

那日寒风凛冽,李鸣真因无大衣御寒,只得向友人借了一件灰蓝色旧皮大衣。她在人群中默默等待,目光焦急,不断搜索着出口。

不久,胡佑华现身。他在人群中扫视,终于看到了穿着朴素、已经有几缕白发的李鸣真,神情顿时一紧。

他快步走来,紧紧握住妻子的双手,眼含热泪,深情地说出一句话:

“你辛苦了。”

这四个字,胜过千言万语。所有的相思与付出,在这一刻得到了最温柔的回应。

(所有资料来自于胡佑华和李鸣真教授回忆录,感谢胡培怡医生提供资料和照片)

(完稿于2025年8月4日,美国亚特兰大)