18歲天才CEO被15所名校拒絕,直言Georgia Tech『沒有吸引人的女生』,他值得同情嗎?

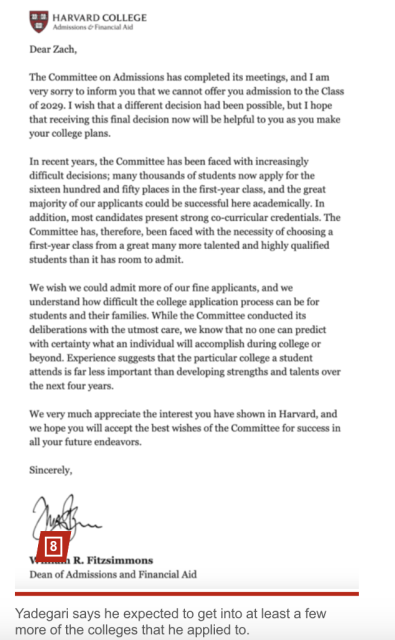

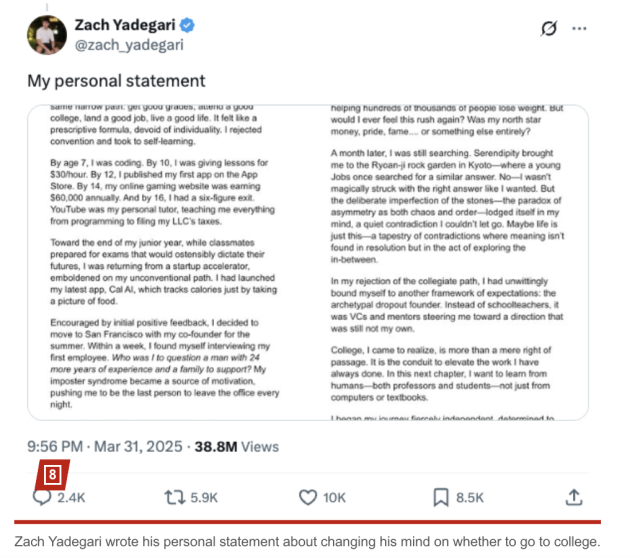

上周,一位18歲的少年創業者Zach Yadegari因為一則X(原Twitter)帖子火遍全網。他公開了自己的大學錄取結果——15所藤校和頂級名校拒信在手,成績優秀(GPA 4.0,ACT 34),還聯合創立了一家估值千萬美金的AI應用公司。

然而,最終他只拿到了幾所學校的錄取,包括喬治亞理工學院(Georgia Tech)和埃默里大學(Emory University)——而他,拒絕了。

他為何拒絕喬治亞理工和埃默里?

在他上傳的YouTube視頻中,Zach直言不諱地說,他「去參觀了喬治亞理工學院,覺得人都很聰明,但完全沒有看到『吸引人的女生』」,這對他來說是無法忽視的社交缺失,「因為我讀大學,就是為了社交生活」。至於埃默里大學,他一筆帶過,不做評價,也未打算入讀。

這個說法看起來有點輕浮甚至冒犯,但它其實暴露出幾個核心點:

1.他對大學生活的期待,和主流高教系統錯位嚴重。

喬治亞理工以工程、計算機等硬核專業見長,是典型的學霸集聚地;埃默里則是美國南部最具人文氣息的精英院校。Zach卻不是為了求知而來。他想要的是社交場、流量場和故事發生地。這類「生活方式型選校」思維,正在一部分高社交需求、強內容產出的年輕人中迅速流行。

2.他在尋找個人品牌的下一步舞台。

對Zach來說,大學不再只是學習平台,而是一個打造「身份敘事」的延伸。他最終選擇可能是邁阿密大學——棕櫚樹、泳池、熱帶氛圍、時尚男女和社媒內容都契合他打造「少年CEO社交派」的人設。

3.他不是在反對大學,而是在挑戰大學的規則

Zach沒有埋怨自己「被拒絕」的不公平,相反,他主動寫了一封題為《讓錄取更公平》的「公開信」,模仿特朗普式排版,控訴名校「更看重政治正確、身份標籤,而非純粹的才華和實績」。

從這個角度看,他實際上不是被制度「邊緣化」的失敗者,而是在試圖佔據道德高地,挑戰既有精英教育的評估體系。

他質疑「多元優先」的錄取邏輯是否已偏離公平本意;他用自己「創業成功但仍被拒絕」的故事,放大「體制看不見的努力」的不公;他在輿論中製造了一個「才華被冷落」的典型角色——一個年輕的馬斯克式人物。

這一切,都在為他個人品牌敘事加分。

「我會去玩一陣,然後退學。」

Zach的這句評論,顯然早就給自己未來的劇情定下基調。他甚至在視頻中坦白,為了讓X上的帖子「更慘更吸引眼球」,故意沒寫上他其實也拿到了Emory的錄取。

這個操作非常清楚地告訴我們,他並不是來找一所學校,而是來做一場流量操作。

他用「被拒絕」製造爭議;用「拒絕名校」製造人設;用「我不想讀書,只想社交」製造區別;最後以「我可能讀幾個月就退學」來完結這個故事,讓他進可攻退可守。

這不是一個學術路徑的問題,而是新生代「IP化人生劇本」的典範。

「亞特蘭大生活網」的讀者們,你們覺得Zach Yadegari的真實想法是什麼呢?