6.4%利息!佐州父母借錢給孩子不再「無條件」,華人家庭如何選擇

在美國生活的華人父母大多有過這樣的問題:孩子要錢,你到底是「給」還是「借」?

而最近一份調查顯示,喬治亞州的父母們正在悄悄改變遊戲規則。「父母銀行」正在興起,利率甚至高達 6.4% ——比全國平均水平(5.1%)還高。

換句話說,在喬治亞州,如果孩子開口要借錢,父母不僅可能不給「無條件支持」,還會像銀行一樣收取利息。

為什麼父母開始收利息?

調查里不少父母的回答很現實:不是因為小氣,而是因為生活壓力。

- 物價上漲:肉、菜、油、電費樣樣都漲。父母們自己也要面對每月賬單。

- 教育成本高:哪怕孩子已經上大學或工作,父母往往還是要支援房租、學貸、車貸。

- 理財觀念轉變:有些父母覺得,借錢收利息,不是為了賺錢,而是提醒孩子「錢有成本」。

這對習慣了「親情至上」的華人家庭來說,可能顯得有些「冷血」。

華人父母的兩種極端

在喬治亞的華人社區,父母對金錢的態度常常分為兩類:

1.全額資助型:買房買車甚至創業,父母願意「全款支持」。

2.徹底獨立型:從高中開始就不再給生活費,強調「靠自己」。

相比之下,美國主流社會的做法可能更「中庸」——願意幫,但要有規則。這次調查的結果,其實是父母和孩子之間的一種「契約化」關係:你不是白拿錢,而是像貸款一樣,需要有還款計劃。

社區里的真實故事

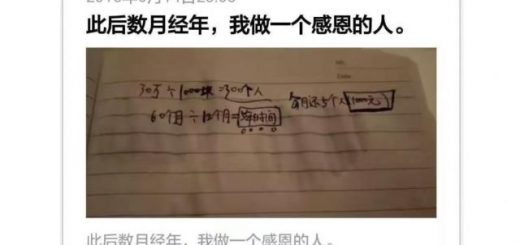

在亞特蘭大北部的華人區,就有父母表示,孩子剛畢業工作,常常月底錢不夠花。他們給孩子的錢不算「生活費」,而是明確寫成「借條」。有的甚至要求孩子每月多還一點,逼著孩子培養儲蓄習慣。

也有家長吐槽:「我明明是想鍛煉孩子的責任感,可孩子說我太冷血,說美國父母都這樣嗎?是不是我太摳門了?」

這類矛盾其實不少見,尤其是夾在中西方文化之間的華人家庭。我們既希望孩子獨立,又怕他們吃虧;既想幫忙,又怕孩子養成「伸手」的習慣。

這會影響親子關係嗎?

調查還顯示,有 14% 的父母承認,借錢反而傷害了和孩子的關係。原因很簡單:

-

-

- 孩子覺得「父母不信任自己」。

- 父母覺得「孩子不懂感恩」。

-

一旦涉及到利息、還款日期,家庭氛圍就容易變得像「債主與債務人」。

一些解決方案

-

-

- 小額給,大額借:比如幾百塊無條件給,上萬必須寫明是借款。

- 把利息當教育:不必為了賺錢,而是提醒孩子資金的價值。

- 公開溝通:最好在家庭群里說明規則,避免事後爭吵。

- 換種方式:例如「配對儲蓄」,孩子存 500 美元,父母獎勵 100 美元,既能培養習慣,又能保持溫情。

-

那麼問題來了,如果你是父母,會不會收孩子利息?如果你是孩子,能不能接受父母的「銀行化」?

在金錢與親情之間,該怎麼畫界限?