胡佑華教授:山河破碎,走進抗日青年軍(2)

若敏

直到讀齊邦媛的《巨流河》,我才真正明白,那些關於抗戰的故事裡,不只是血與火,還有一代知識青年的自覺與擔當。他們原本可以坐在教室里讀書溫習,卻在最危急的時刻,聽從內心召喚,毅然放下筆,披上戎裝,奔赴戰場。

「一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍。」這不是一句空洞的口號,而是一代人的生命答卷。

當我讀到胡佑華先生的回憶錄,那些歷史的碎片突然具象起來:深夜被哨聲驚醒的倉皇、冬日操場上的高呼「冷不冷」、簽下名字時熱淚盈眶的少年……這些畫面彷彿一幕幕浮現在眼前,不再只是書頁上的文字,而是可以觸碰到的真實。

胡佑華先生的經歷,是千千萬萬個青年軍人的縮影。他們之中,有的倒在異國他鄉,有的默默歸來,繼續在人生的另一段旅程中守護這個國家的未來。他們沒有喊口號,也未曾高調,他們只是用行動回應了那個時代的召喚。

在今天重讀這些記憶,不只是為了緬懷,而是為了銘記一種精神:當國家需要時,有人願意站出來。哪怕是一個學生,一個青年,也足以照亮黑暗中前行的路。

【山河破碎,熱血難涼】

1944年,抗戰進入最艱難的時期。西南戰局告急,日軍步步逼近。為了提升軍隊素質、擴大兵源,國民政府向全國發出號召:鼓勵知識青年投身軍旅,投筆從戎。

「一寸山河一寸血,十萬青年十萬兵。」 這句響徹全國的口號,激勵了無數青年走出課堂、走向前線。胡佑華,便是其中一員。1944年12月的某個深夜,胡佑華所在的恩施「七高」校園裡,清晰地傳來了遠方的隆隆炮聲。那沉悶的聲音,彷彿敲擊在每一個學生的心頭——日軍已經逼近恩施。

那一夜,許多人難以入眠,原本的讀書夢、升學夢,似乎在一瞬間碎裂。一個時代的青春,即將在硝煙中被重新定義。

不久之後,學校舉行了動員大會。校長與來自湖北軍區的代表在操場上發表了激情澎湃的演講。他們講述戰況、分析形勢,號召學生們挺身而出。青年遠征軍的政策也在會上正式宣讀:

這是一支編入世界反法西斯聯盟的正規部隊,參軍者將在編製、軍裝、訓練、待遇等方面與盟軍接軌,退伍後還可享受免試升學的優待政策。對現場的青年學生而言,這不只是一次動員,而是一場洗禮。

動員大會現場氣氛熱烈,掌聲、口號、哭聲交織在一起。許多同學熱淚盈眶,衝到台前,在鮮紅的志願報名布上鄭重簽下自己的名字。

胡佑華也在人群中,他滿臉通紅、淚如泉湧。那一刻,他心中只有一個念頭:國難當前,怎能退縮?如果人人都往後退,誰還來保家衛國?

他毅然走上前,寫下自己的名字:「胡佑華」。當那熟悉的字跡出現在大紅布上時,他感覺如釋重負,彷彿酷暑中飲下一口冰泉。

大會結束後,哥哥胡佑文站上講台,帶領全校高唱《滿江紅》。歌聲激昂,情緒高漲。

胡佑華在人群中找到了哥哥,激動地喊道:「我簽了名!」哥哥笑著回應:「我也簽了!」兄弟二人,相視一笑,情義與決心在那一刻深深交匯。

第二天,學校公布報名情況:全校約500名學生中,有300餘人志願報名,最終150人獲批入伍。

周末,胡氏兄弟帶著不安的心情回到家中。出乎意料的是,父母早已知曉報名之事,並面帶微笑迎接他們。

「我們已經聽說了,做得好,非常好!」父親堅定地說。母親也輕輕點頭:「只有國家安寧,家庭才有明天。」

兄弟倆連忙表示歉意,未能提前徵求意見,但父母並不責怪,反而以實際行動支持他們:請友人刻了兩枚鋁質圖章,分別刻上兩人姓名,章側刻著四字銘文——「精忠報國」,落款是:「父母贈」。

接過圖章的那一刻,兩兄弟心中五味雜陳。這不僅是信任的象徵,更是沉甸甸的託付。

【臨別依依,母愛無言】

兄弟倆即將奔赴軍營時,家中親人紛紛圍坐,兄弟姐妹們七嘴八舌地問起報名細節。父母雖心中不舍,卻始終保持理智與支持。

然而命運無情——母親後來因子宮頸癌病逝於異鄉,未能等到日本投降,也沒能等到兒子歸家。這場告別,成了永訣,成為胡佑華心頭一生難解的痛。

1944年12月20日起,青年學生陸續入營,正式編入「青年遠征軍」,簡稱「青年軍」。同年12月底,第一批青年軍在恩施集結出發。

那天,全城萬人空巷,夾道送行。身著黃色軍裝、頭戴軍帽、腳纏綁腿的學生兵列隊登車,神情堅定。親人送行時,有人高喊鼓勁,也有人泣不成聲,互道珍重。

1945年元旦前夕,部隊抵達四川萬縣萬家壩。胡佑華與哥哥被分別編入一營二連與三連。從這一刻起,他們正式開始軍旅生活,把自己最寶貴的青春,獻給了國家、獻給了抗戰。

【新兵歲月——從混亂到沉穩】

新兵訓練的前三個月,對胡佑華而言,是人生中最艱難的階段之一。每天從早操開始,訓練內容密集而嚴苛:體能操練、隊列訓練、體力勞動……加上隨時可能響起的緊急集合哨,一天從天未亮忙到夜深。

剛開始那幾周,他幾乎每天都在心裡叫苦,甚至覺得這樣的生活根本熬不過去。但隨著時間推移,身體逐漸適應了節奏,意志也慢慢沉穩下來。一個多月之後,回頭再看,竟覺得——其實也沒那麼可怕。

第一次夜間緊急集合是在凌晨。哨聲驟響,所有人從睡夢中驚醒,手忙腳亂地穿衣服、找鞋子,有人鞋穿反了,有人穿了別人的;有人褲腿纏得像多長了一條腿;紐扣扣錯,衣服歪斜,看上去就像一群「臨時抓來的壯丁」。最滑稽的是一位同學,手裡抱著全套衣服和襪子,竟什麼也沒穿上,就這樣站在隊列里,結果自然被連長狠狠訓了一頓。

第二次集合時,大家有了準備:睡覺前把衣服折好放在床邊,鞋子按方向擺好——下鋪鞋頭朝外,上鋪朝里。雖然仍有小錯,但反應速度和整齊度已有明顯提升,連長也開始給予肯定。

到了第三次集合,全體新兵幾乎在哨響後一分鐘內就完成穿戴,準時列隊,整齊劃一。連長和排長看著這支「從亂兵到兵樣」的隊伍,臉上露出了滿意的神色。對胡佑華來說,這不僅是紀律的勝利,更是成長的標誌。

最難忘的一次訓練發生在冬天。北風凜冽,士兵列隊聽訓,寒風像刀子一樣割臉。連長自己也冷得直打哆嗦,卻突然高聲問:「冷不冷?」士兵們齊聲回答:「不冷!」連長不滿意:「大聲點!」於是大家鼓足氣力大吼:「不——冷!」

連長點頭說:「很好!」轉身卻低聲嘟囔了一句:「龜兒子才不冷!」這話讓全場鬨笑。連長裝作嚴肅喊:「笑什麼?不準笑!」大家只好忍住,臉都綳紅了。但幾秒後,連長自己也笑了:「算了,笑吧!」一時間,笑聲如浪,驅散了寒意,也拉近了官兵之間的距離。

這堂「笑出來的訓練課」,胡佑華至今仍記得清清楚楚。

【部隊里的體育兵】

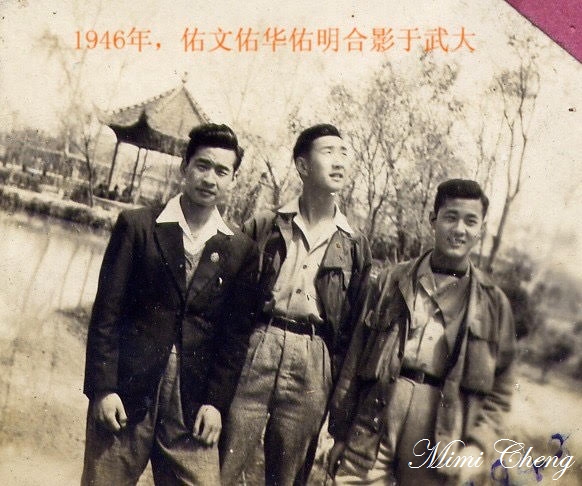

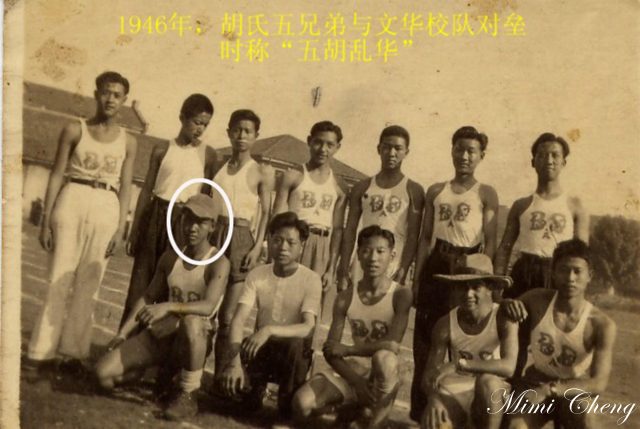

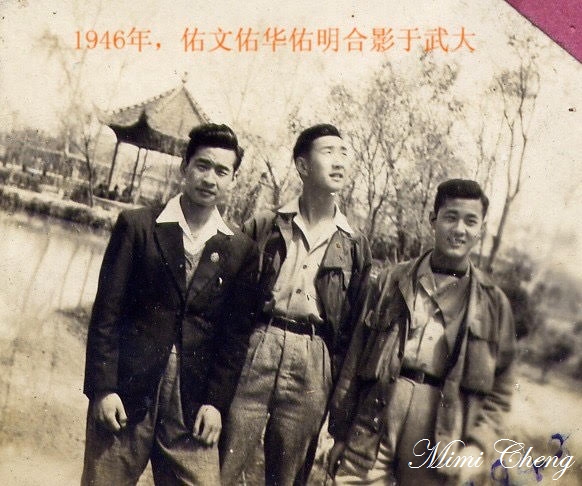

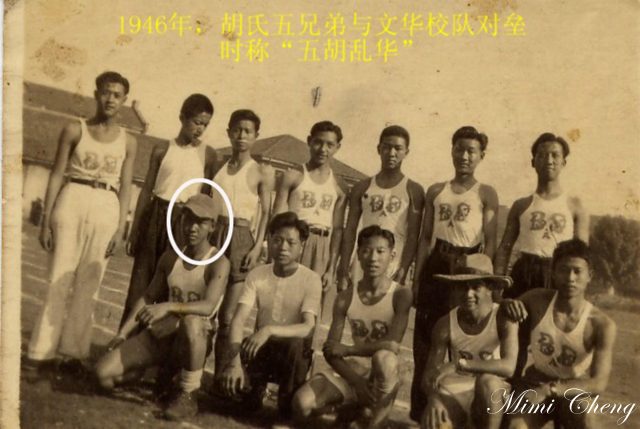

三個月的新兵訓練結束後,胡佑華、大哥胡佑文,以及蘇厚榮三人被調入團俱樂部,成為「體育兵」。他們是籃球代表隊的主力隊員,經常與其他連隊組織友誼賽,訓練間隙也多了些歡聲笑語。

踢足球的條件較差,整個師僅有一支「師代表隊」。巧合的是,這支隊伍幾乎清一色出自204團一營,都是來自湖北各地聯中的學生兵,因此起名「楚風隊」。

當時萬縣沒有正式足球隊,為了組織比賽,當地臨時組建了「萬縣聯隊」與「楚風隊」對抗。比賽中,「楚風隊」技高一籌,贏得勝利。最令人忍俊不禁的是,那場比賽一共踢壞了三個足球,全部在空中爆裂,場面極為尷尬又滑稽。

除了體育訓練,胡佑文、胡佑華兄弟倆還被抽調參與文藝活動。由於在學校時期有良好的音樂基礎,他們被師部音樂組長——一位中央音樂學院出身的軍官——指派到各連教唱軍歌。

從此,兄弟二人在軍中一邊擔任體育兵,一邊兼職「文藝兵」。他們雖然沒有親身走上前線與敵軍交火,卻用另一種方式參與了戰爭,傳遞著精神力量與士氣。

1945年8月15日,日本投降。

1946年6月中旬,胡佑華正式退伍,告別軍旅生活。他志願學醫,後來被分配到湖北醫學院,進入醫學本科一年級。他從抗戰一線歸來,帶著軍中的磨礪與成長,也帶著對生命的敬畏和新的使命,走上了一條新的道路。

(所有資料來自胡佑華回憶錄,感謝李鳴真教授和胡培怡醫生提供資料和照片)