《古巴探秘16:碧海之梦——猪湾日记》

文/若敏

2024年3月9日,第六日。晨曦微露,我悄然步出民宿,迎着朦胧的海雾走向猪湾的海边。

6点50分,东方渐明,一轮金色的朝阳缓缓跃出海平线,穿透淡淡的云层,将天地染上一抹温柔的金辉。

我赤足行走在细软的沙滩上,浪花轻轻拍打脚踝,海风拂面,时光仿佛在这一刻凝滞,宁静而悠远。

我遇到一只小狗,它趴在我的脚边,很乖。

(我们的民宿)

早餐后,我们离开这个寂静祥和的海湾小镇,驱车沿着蔚蓝的海岸线,驶向“法国小镇”西恩富戈斯(Cienfuegos)。沿途,车窗外是碧海连天、阳光灿烂的拉美热带风光。不久,抵达著名的“鱼洞”(Cuevas de los Peces)——古巴最令人神往的天然潜水胜地之一。

这一带的海水澄澈透明,仿佛液态的翡翠。颜色层层递进,从岸边的翠绿过渡为浅蓝、湛蓝,再至深邃的靛青,与洁白如雪的沙滩交织成一幅梦幻的加勒比海画卷。阳光洒在水面上,波光粼粼,空气中弥漫着海的咸香和阳光的温度,令人沉醉其间。这里有不少人浮潜。

“鱼洞”本是一处深达七十米的天然天坑,通体碧绿,似可吞没一切喧嚣。据说它通过地下水脉与加勒比海相连,水温常年宜人,是浮潜者的天堂。

穿过一条由岩石铺成的小径,我们走进浓荫蔽日的密林,两旁的高大仙人掌宛若守卫,静静矗立。一汪碧水静卧林间,虽不甚宽广,却深达二十米。水面看似平静,水下却别有洞天,热带鱼在清澈的池水中穿梭,构成一个小巧却丰富的生态系统。岸边盘根错节,螃蟹成群爬行,为这片秘境增添了一丝荒野的野趣。不时看到有人穿着潜水服下潜或者在教练带领下,浮潜。

春季是螃蟹的繁殖季节,成千上万只螃蟹从海边中奔赴丛林,开始一场生命的迁徙。

它们的甲壳在阳光下泛着珊瑚礁的色泽,这场自然盛典壮观而残酷,既震撼又哀婉——无数螃蟹在路上被车辆碾压,宛若一场生命的祭典。这是自然的本能,也是原始生态的真实写照。生命的脆弱与坚韧,在这一刻可谓惨烈。

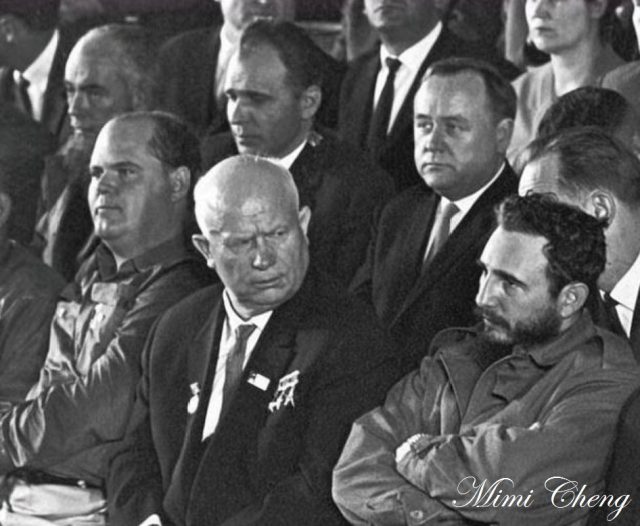

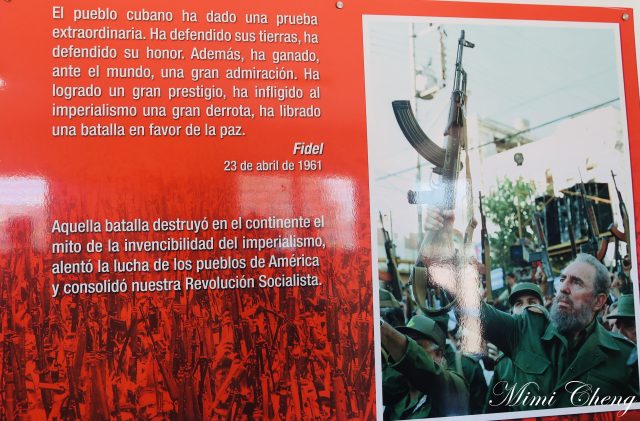

站在猪湾的海滩上,我凝视着眼前的碧海蓝天,脑海中却浮现出1961年那场惊心动魄的战事——猪湾登陆。昔日硝烟弥漫、枪炮轰鸣的战场,如今只剩浪花轻拍沙岸。卡斯特罗曾在这里,率军迎战由美国支持的流亡者武装;而今,碧海无语,风平浪静,只有历史的余韵在海风中低语。

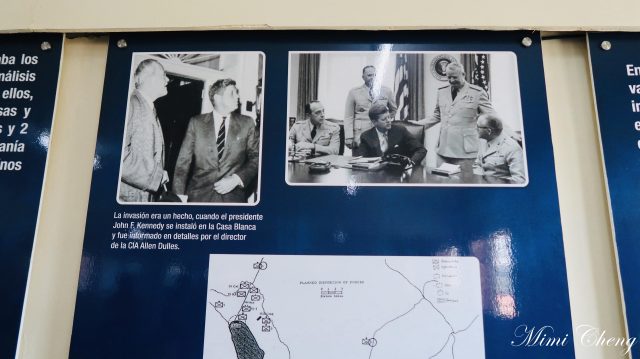

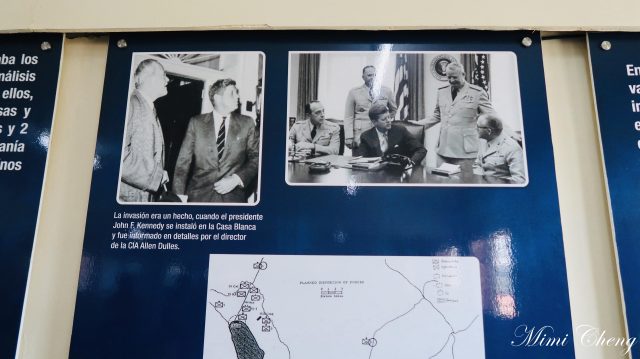

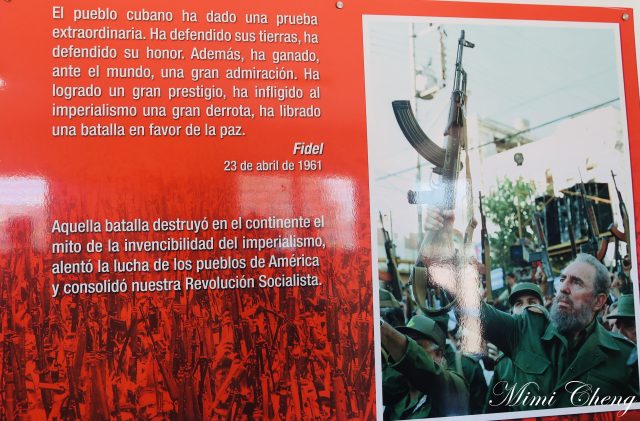

随后我们造访了猪湾博物馆。馆舍虽不大,却陈列详实,展现了这段冷战时期的重要篇章。

(古巴博物馆门前的“海怒”战斗轰炸机,这架飞机曾参加了吉隆滩的战斗)

斑驳的照片、战斗遗物、军服与文件,串联出那场以失败告终的入侵行动。

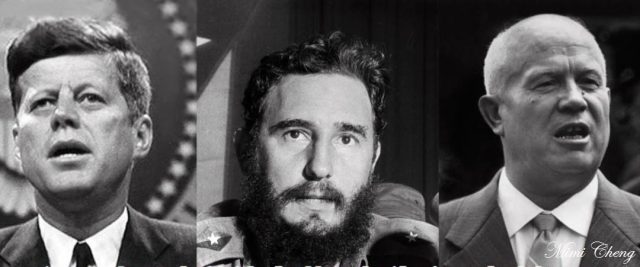

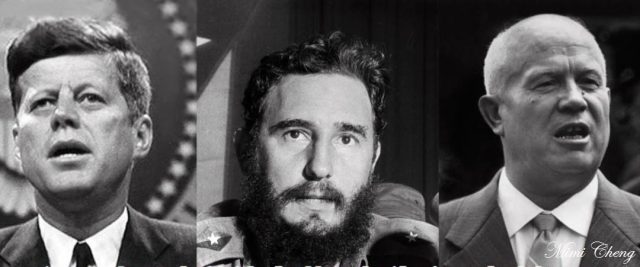

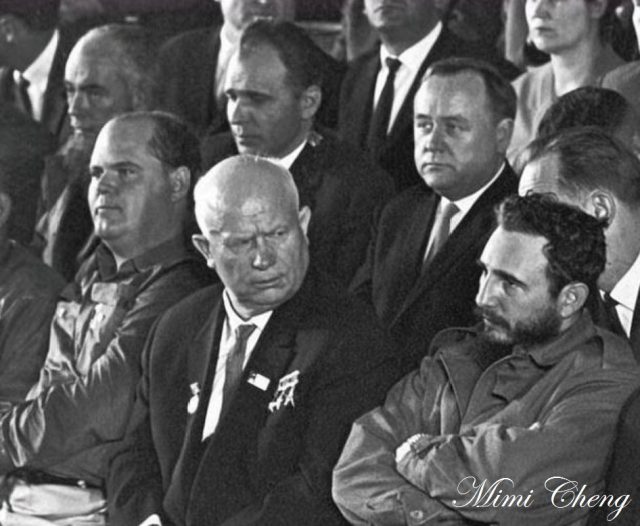

尽管讲述角度以古巴官方立场为主,但即便在美国,猪湾事件也被视为CIA一段惨痛的失败记录。肯尼迪政府信誉受损,而卡斯特罗则借此巩固了政权,并坚定地走向苏联阵营。这一历史节点,也直接催化了次年的古巴导弹危机,使世界一度濒临核战边缘。

离开博物馆,我心绪难平。历史与现实在这片海湾交错,血与火的记忆与今日的宁静共存,让人感慨万千。

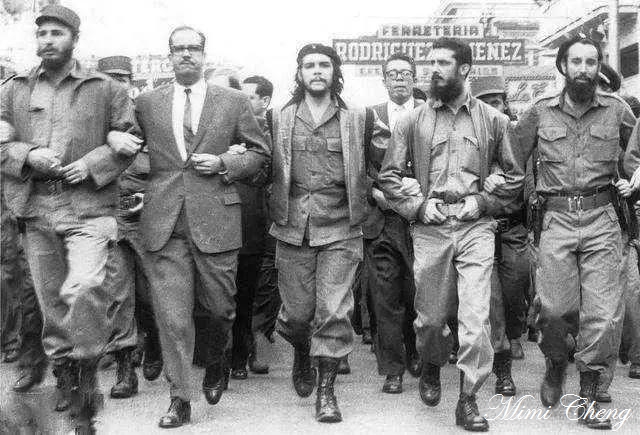

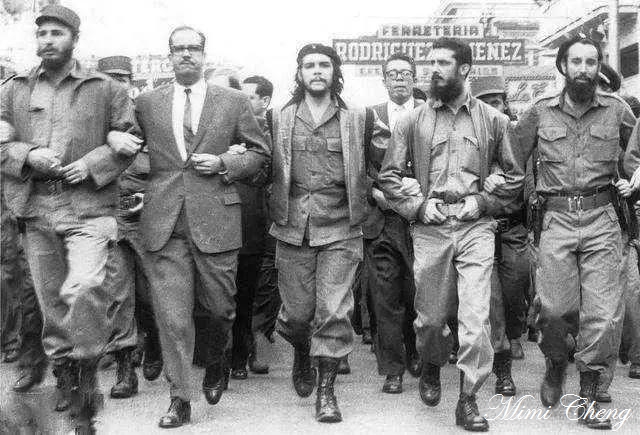

1960年元旦,独裁者巴蒂斯塔在新年夜悄然出逃。几天后,切·格瓦拉率游击队进入哈瓦那,大胡子卡斯特罗与弟弟劳尔随后进城,宣告古巴革命的胜利。

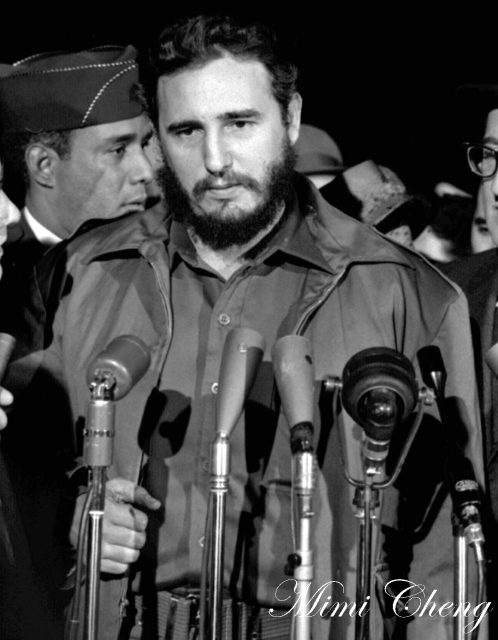

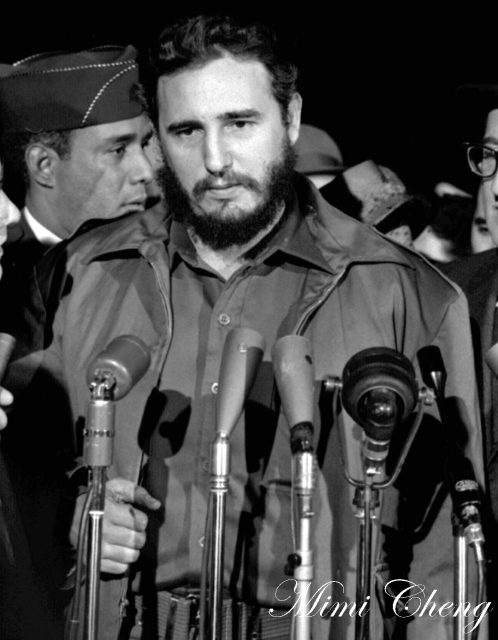

(1959年,卡斯特罗在美国演讲)

卡斯特罗曾希望与美国发展友好关系。1959年4月,他带着一百箱兰姆酒访美,在哈佛大学发表激情演说,万人空巷。然而,尽管他一再声明“七二六运动”非共产党、承诺将对美资产予以赔偿,美国依旧疑虑重重。艾森豪威尔在一份报告上批注:“一年后查账。”结果,这份账还未查清,CIA已开始筹划推翻他的行动。

“冥王星”计划由比斯尔主导,目标是扶植流亡者武装在古巴建立“临时政府”,激起民众起义。可惜,选中的登陆点——猪湾,实为兵家之“死地”。1400名流亡者组成的“古巴旅”,多数为地主、律师和商人,最终被卡斯特罗十万正规军迅速击溃,1179人沦为俘虏。为换回他们,美国付出3500万美元,卡斯特罗则用这笔钱购入药品和食品。

如果没有猪湾事件,古巴也许会有另一种命运。曾经的美国后花园,如今却历经风雨、满目疮痍。猪湾,这片曾浸染历史烟火的海湾,归于平静,成为沉思与纪念的所在。历史总是这样,把惊涛骇浪酿成观光手册上的一句注释。

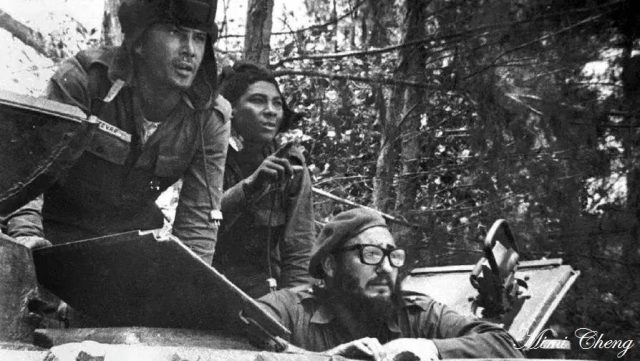

(1961年,卡斯特罗在民兵在向吉隆海滩发起冲锋前发表讲话)

我想,如果没有猪湾事件,美国拉拢一下卡斯特罗,古巴会不会不一样?好友雨林带来了chatGPT.回答:

这是一个很有意思的历史假设。我们来分析一下这个问题的几个关键点。

1. 卡斯特罗最初的立场

卡斯特罗在1959年推翻巴蒂斯塔政权时,并不是公开的马克思主义者。他主打的是民族主义、反腐败和社会改革,而不是共产主义。起初他甚至否认与苏联有密切联系,并希望获得美国的经济援助。但美国对其土地改革政策(特别是没收美国企业资产)极为不满,很快转向敌对。

2. 美国是否可能拉拢卡斯特罗?

如果美国政府(尤其是艾森豪威尔政府)对卡斯特罗采取一种更加务实和包容的态度——比如接受某种程度的土地改革、继续提供经济援助,而不是立即冻结资产、发动猪湾入侵、支持反对派——那么卡斯特罗可能不会那么迅速地倒向苏联。

3. 猪湾事件的重要性

猪湾事件(1961年)不仅是军事上的失败,更是外交上的巨大失策。它让卡斯特罗深信美国有推翻他的坚定意图,也让他在国内有了强化集权和全面社会主义化的正当理由。事后,他更公开宣布古巴为社会主义国家,并与苏联建立紧密同盟。

4. 如果没有猪湾事件会怎样?

如果没有猪湾事件,美国又对卡斯特罗采取一定程度的接触策略:

• 古巴可能维持一种“非对抗性”的民族主义左翼政权,有点类似当时的南斯拉夫或印度。

• 卡斯特罗可能保持某种“中立”,而非完全倒向苏联。

• 古巴可能不会成为冷战中美苏对峙的焦点,也许就不会有古巴导弹危机。

• 古巴经济可能更加多元化,不会完全依赖苏联。

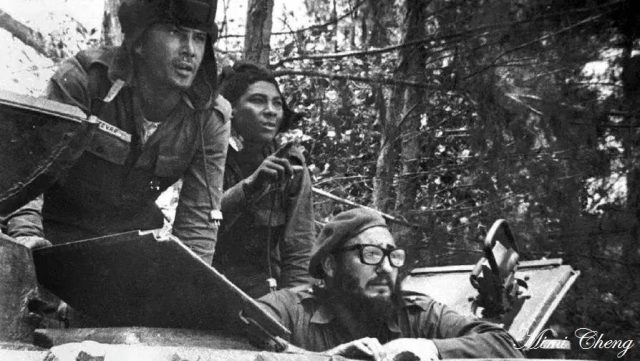

(1961年4月17日,吉隆滩,菲德尔·卡斯特罗在一辆坦克中指挥作战)

不过,这种设想也面临现实问题:

• 卡斯特罗确实有强烈的反美情绪和革命理想,他很可能迟早会走向更激进的社会主义道路。

• 美国当时处于冷战思维下,对任何左翼民族主义政权都极为警惕,不太可能作出根本性让步。

结论:

如果没有猪湾事件,美国采取更灵活的策略是有可能让古巴走上一条不同的路的,至少不会那么快地变成苏联的盟友。但这种改变不是必然,卡斯特罗自身的意识形态、美国的冷战战略,以及当时拉美地区的局势,也都起着决定性作用。

午后,我们继续旅程,前往那座散发着浓郁法式风情的城市——西恩富戈斯。车队疾驰。而我,心中那片关于猪湾的记忆,已如大海般清澈,宁静而深远。

(完稿于2025年5月1日,星期四,美国亚特兰大)

(感谢汪策医生,Sydney陈医生,Lynn提供照片,部分照片来自网络,感谢校友的陪伴和同行)