【留校分配:一段医学人生的起点】

1955年2月,李鸣真与胡佑华提前半年完成学业。当初他们考入武汉大学时,计划学制为七年,但新中国成立后,因医疗人才紧缺,学校决定将学制缩为六年半,提前毕业分配工作。

在毕业分配中,李鸣真与胡佑华的成绩均名列前茅,又是多年担任班级干部的骨干(佑华担任文体委员,李鸣真则先后担任课代表与学习委员),具备良好的组织与表达能力。尽管他们志愿服从组织安排,并愿意前往边疆,最终组织上决定将两人都留在中南同济医学院工作。

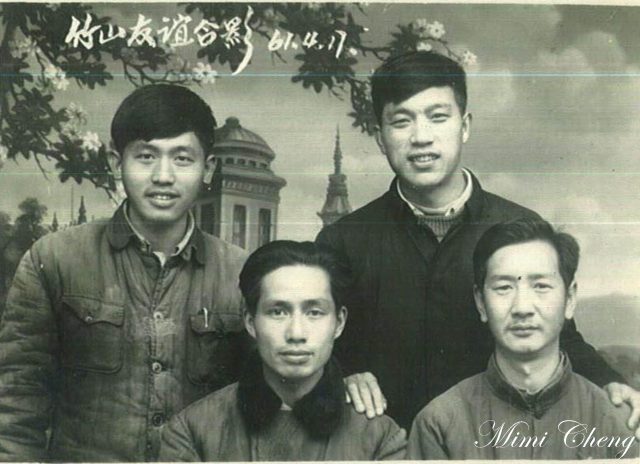

1955年毕业留校任教的共有二、三十人,吴在德、黄选兆、黄彬鉴、冯忠忱、戴闺柱、王迪浔、张应天、顾美皎、胡佑华、李鸣真、舒沪英、陈惠华、章咏裳、潘恪如、余德荣、金之欣 、余开森、 叶维新、黄之让、黄正雄、徐美舜、沈志莲、倪珠英、金之欣、鲍亦万、阮旭中、刘伯驹、吴良材、韩昌元、李协徳、刘蔼年、郭可清等。

胡佑华被分配至第一附属医院(即协和医院)普外科,李鸣真则被分配至第二附属医院(即后来的同济医院)妇产科工作。

【三对情侣的“集体婚礼”】

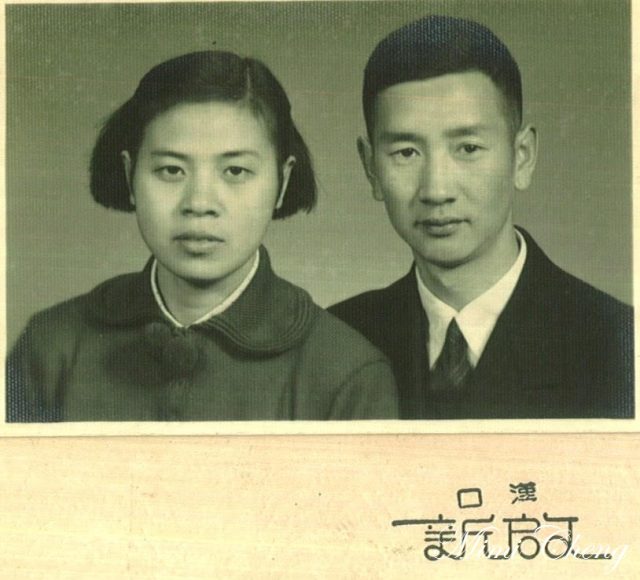

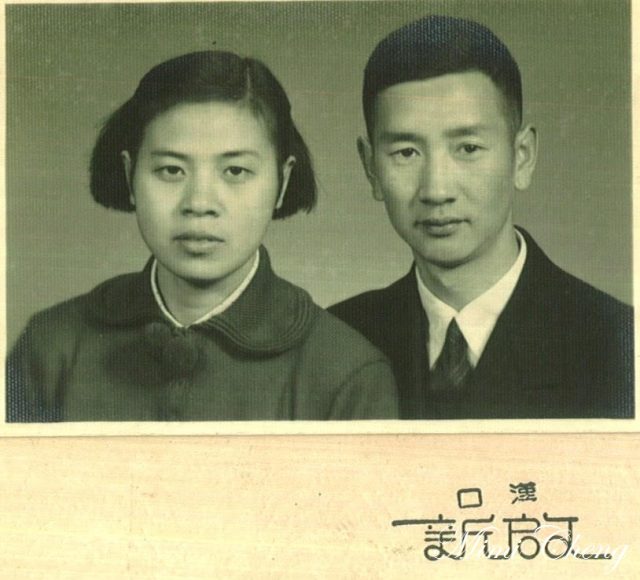

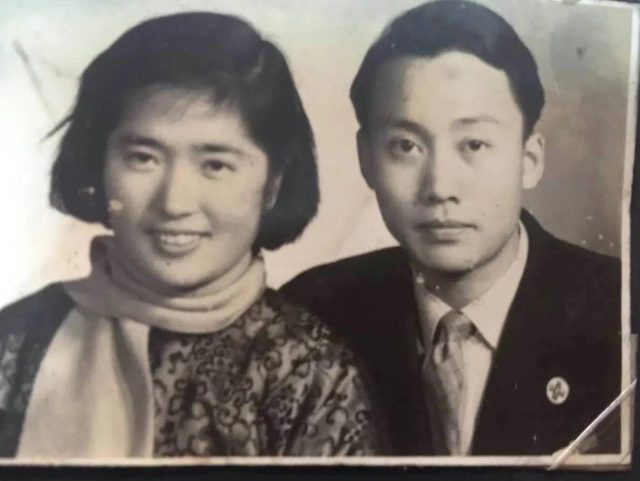

1955年11月25日,班上三对恋人——叶望云与沈志莲(小儿科)、张应天与顾美皎(外科与妇产科)、胡佑华与李鸣真(外科与妇产科)——在医院举办了一场朴素温馨的集体婚礼。

当时,医务工作者被列为“服务行业”,收入微薄,生活朴素。李鸣真与胡佑华并无经济条件置办房产,也不愿伸手向家庭索取资助。他们向单位申请了一间筒子楼宿舍,借来些基本家具,简单布置成新房。婚礼当天,邀请了科室的三位知名教授——裘法祖、金问淇与宋名通担任主婚人。宾客以同事与朋友为主,大家跳交谊舞、品点心糖果、喝清茶,婚礼虽简单,却不失喜庆。

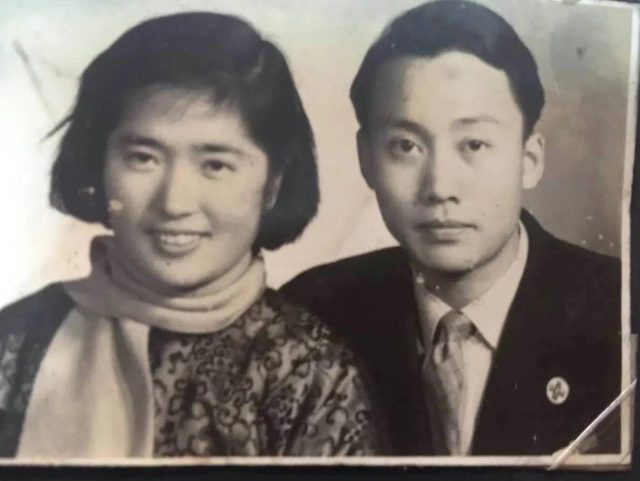

(张应天教授和顾美娇教授)

张应天和顾美娇的文章,请看下面链接:

https://atlanta.americachineselife.com/若敏《德医双馨,比翼双飞》

【青年才俊:从热血医生到多面能手】

工作之初,胡佑华展现出极强的责任感和组织能力,不仅医术扎实,还热衷于社会工作,深得医院领导与同事赏识。他与工友关系融洽,沟通能力突出,医院将多个重要职务交由他负责,展现出全面的能力。他为人谦和亲切,同时具备出色的组织协调能力,深得协和医院领导与外科主任的认可。

医院曾先后委任他担任院务委员、工会委员、共青团总支书记、党支部书记等多达十一项重要职务,在当时的年轻医生中尤为罕见。他不仅是当时最年轻的院务干部之一,也被公认为医院年轻骨干的代表。

1956年春,他成为全院首位被派往北京友谊医院(原中苏友好医院)进修的年轻医生;1959年,他成为李鸣真所在班级中首批晋升为主治医师的人(李鸣真当时被派往北京中医学院学习中医,暂未参与该轮晋升)。那几年,是他职业生涯中最风光、最辉煌的阶段。

【命运转折:从“红人”到“冷宫”】

但好景不长。1957年“反右”和1958年“拔白旗”运动期间,他仍平安无事。直至1959年底,随着“反右倾”运动席卷全国,医院大抓阶级斗争、政治审查,胡佑华的历史问题被重新提起。

抗日战争末期,日军节节逼近,他高中即将毕业时,响应“十万青年从军”的号召,报名参加了“青年远征军”,后又在集体动员下口头加入三青团。当时的他怀抱一腔报国热情,以岳飞“精忠报国”为楷模,其父母亦给予支持,并刻下“精忠报国”的印章鼓励兄弟二人。

然而,在1949年后政治标准剧变的时代,这段经历被认定为“历史不清白”。他在青年军中不过是从事文艺与体育工作的普通士兵,从未参与任何反共行动。但由于入团手续不清、无法提供介绍人,组织给出的政审结论却是:“历史既不清白,也不清楚”。从此,他被列为政治上不可重用对象。

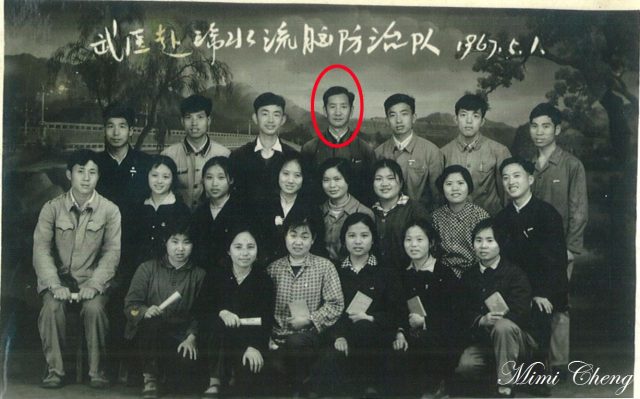

因这段历史问题,胡佑华的各项社会职务陆续被“改选”剥夺。虽未被打成右派,但已不再是医院的“主流”干部。此后十多年中,凡是大家不愿承担的任务,如支援教学、下乡巡回、农村带教等,几乎都落到他身上。

他从无怨言,总是认真完成任务。师生、农民、患者对他评价极高。直到改革开放后,医院党委考虑其数十年如一日的踏实奉献,终于在1990年代初动念发展他入党。党支部书记亲自与他谈话,希望他再写一份申请书。这一次,胡佑华却婉拒了。他已心灰意冷,不再抱希望。

【恪守医道,敬业至诚】

作为一名外科医生,胡佑华始终恪守“救死扶伤”的初心,践行白求恩精神。他的手术操作一丝不苟,术前总是耐心与病人沟通,详尽解释病情与治疗方案,缓解他们的恐惧与焦虑。即便术后已有值班医生,他仍坚持亲自查房,直至病人稳定才肯离院回家。这样的敬业精神,使许多病人都视他为亲人般的存在。

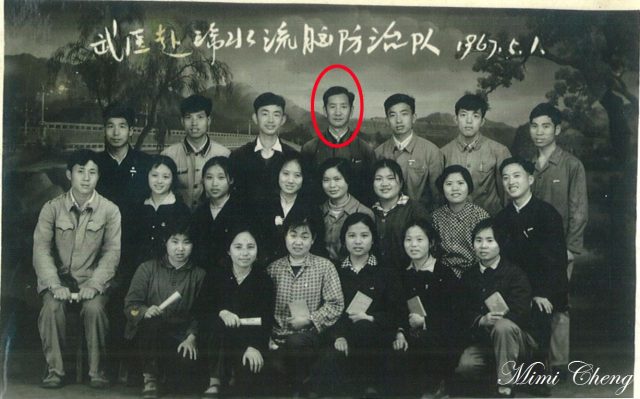

上世纪70年代,胡佑华积极响应国家号召,参与湖北大山区的巡回医疗,为无数农民实施手术,解决了长期得不到治疗的疑难杂症。

当时,“文革”风暴席卷全国。胡佑华,作为被下放的外科医生,深入大山腹地执行巡回医疗任务。他顶着“臭老九”的帽子,身背药箱、刀剪,只为给偏远山区的农民送去久违的医疗之光。在这段艰苦的岁月里,他为无数农民做了大大小小的手术,解除病痛,也收获了极高的口碑。

一天,有位老乡神色郑重地告诉他:“胡医生,山里还有位妇女,下面长了个很大的瘤子,十几年了,越长越大,苦不堪言。恐怕只有你这样的医生,才救得了她。”胡佑华听后,毫不犹豫地决定上门看诊。他知道,在交通极度不便的大山深处,那样的病人若不主动前去,是不可能被治愈的。

在一位赤脚医生的陪同下,他带上简易器械和纱布,翻越几座大山,跋涉了两天多,走了几十里崎岖山路,终于抵达那个几乎与世隔绝的山村。

到村时已是傍晚,胡佑华顾不上吃饭,立即要求看病人。病人是一位中年妇女,会阴部下垂着一个巨大的肿物,几乎垂至地面,粗看竟有几十斤重(后来推测为巨大的会阴部纤维瘤)。她行走、如厕、月经都极为困难,排泄物只能顺着肿物流下。她所穿裤子是特制的,要坐下时,得用双手将肿物捧到一旁,才能落座。十几年来,这位妇女忍辱负重地生活在山村角落中,与肿瘤一同度过岁月。

然而,山区的医疗条件之差,远超今日想象。没有无菌手术室,没有高压消毒设备,连一台像样的手术灯也没有。胡佑华并未退缩,他立即着手筹备手术。他请村长和赤脚医生将一间破旧的小学教室彻底打扫干净,作为临时“手术室”;将门板卸下,作为手术台;收集洗净的床单,改做手术单和手术巾。

器械更为简陋:一把略显钝旧的手术刀、一把持针器、两把剪刀、三把生锈的止血钳,仅此而已。但他已下定决心,一定要为这位妇女解除长年痛苦。

为了解决最关键的“消毒”问题,他想出“土法高效消毒”方案:找来一个大锅和蒸笼,将所有器械和纱布蒸煮一小时后放置12小时,再重复蒸煮一次。这是利用细菌孢子“发芽”后再灭杀的原理,在没有高压锅的条件下,他用经验与智慧达成了最大程度的灭菌效果。

手术那天,天还未亮,风透破窗,冷意刺骨。会阴部手术通常需要专业支架支开双腿,但山村哪有这等设备?他就请两个强壮小伙将病人的双腿架在肩上,而另两位大汉则轮流托举巨大肿瘤;仅有的一名赤脚医生,成了胡佑华唯一的助手。

切开皮肤后,他因止血钳数量极少,不得不一批批夹止血钳,再一批批缝扎血管,手术异常缓慢而紧张。然而,他技艺娴熟、心神专注,经过一个多小时的奋战,手术终于顺利完成。

当最后一道缝线缝好,全屋弥漫着一种难以言表的安静。所有参与者都满身大汗,却无比轻松。他们将切下的肿瘤抬到村民家中的秤上称量,结果令人震惊——整整43斤!

这是一场在最原始条件下完成的手术,也是一场真正意义上的“生命救援”。那位妇女术后恢复良好,多年沉重的负担终被解除。她热泪盈眶,感谢胡佑华。

这场大山深处的手术,不仅救回了一条生命,也让整个村庄第一次真实感受到医学的力量。它成为胡佑华从医生涯中最刻骨铭心的记忆之一——在最困难的年代,凭着一颗医者之心,凭着有限的工具与无限的责任,他为一位深山妇女,送去了真正的希望。

【劫后余生惊魂记】

在上世纪七十年代初,“文化大革命”正如火如荼。外科医生胡佑华被打成“臭老九”,下放至湖北西北山区,参与一项国家重点工程——为修建“三线公路”的万名民工提供医疗支援。在“三线建设”期间,他随队深入偏远工地,为上万名建设工人提供医疗保障。整个巡诊期间,他在艰苦环境下完成多例高难手术,无一例死亡,最终荣获指挥部通令嘉奖。

胡佑华被派驻在一个简陋的山区卫生所,只有三间空屋和两位医疗水平极低的“赤脚医生”。为保障成千上万名工人的健康,他提出设立临时医院的建议,得到了工程指挥部副指挥长杜处长的大力支持。短短一周内,他们将空屋改造成药房、诊室和简易手术室,配备起基本医疗器械。

一天深夜,寒风凛冽,几名民工神情慌张地抬着一副担架冲进卫生所,担架上躺着一位腹痛难忍、面色苍白的患者。胡佑华立即展开诊察,凭借丰富的临床经验,他迅速判断出患者患有肠扭转并伴有肠梗阻,病情已极其危重,甚至出现了早期休克的征兆。

按照常规,应将患者紧急转送至条件较好的县医院进行手术。但工地距县城路途遥远,山路崎岖,即使立即启程,也需数小时方可抵达。以患者当时的病情而言,若延误治疗,极可能因肠段大面积坏死而错失最佳抢救时机,甚至危及生命。

面临这一刻不容缓的生死考验,胡佑华没有丝毫犹豫。他深知,作为一名外科医生,职责不仅是诊断病情,更是在关键时刻挺身而出、救人于危难。他当机立断,决定冒险在卫生所内立即施行手术。

这是一间极其简陋的“手术室”,设备匮乏,仅有两名基础技术极为有限的赤脚医生作为助手。但他毫不退缩,迅速布置手术准备,凭借多年积累的技术与沉稳果断的指挥力,将危险一一化解。

在术中,他成功切除了即将坏死的肠段,并完成了关键的肠吻合手术。整场手术过程虽紧张艰难,却进行得异常顺利。术后数小时,患者生命体征逐渐稳定,转危为安。这次紧急手术,不仅挽救了一条鲜活的生命,也赢得了民工们由衷的敬佩。大家纷纷传颂:“是胡医生把人从鬼门关拉了回来。”

五个月的任务期满后,在隆重的庆功大会上,胡佑华因敬业精神与杰出表现受到表彰。他满怀成就与希望踏上返程,未曾料到,途中竟遭遇人生中最惊险的一幕。

负责送他返汉的是一辆刚从工地调拨的新型日本“日野”大卡车,由经验丰富的司机小彭驾驶,同行的还有工程师老边。车上载有大量施工器材和两根沉重的钢梁。虽大雪封山,道路泥泞,但小彭驾驶娴熟,卡车在蜿蜒山路上稳稳前行。

他们于当日晚间抵达襄樊,匆匆吃饭后决定连夜赶往武汉。夜深十点左右,车辆行至安陆县一段尚未夯实的新修土路时,突然陷入一段松软“海绵路”。由于车速过快、负重不均,加之钢梁的惯性冲击,卡车瞬间失控翻滚,最终四脚朝天倒在黑夜之中,如同一只覆灭的绿色巨龟。

胡佑华在昏迷中醒来,发现自己与小彭、老边三人缠作一团,困在驾驶台一侧。他设法唤醒小彭,试图叫醒老边未果。意识尚清醒的他勉强按响汽车喇叭,终于在半小时后引来附近工人救援,三人被一一从破裂车窗中拉出,紧急送往县医院。

在急诊室,医生为胡佑华剃发清创,从头皮中取出无数碎玻璃渣。他强忍伤痛,第一时间设法通知武汉单位,以便尽快安排转院治疗。幸运的是,三人皆生还,虽伤势不一,但性命无忧;其中胡佑华伤势最重,头部和上身多处创伤。

这是当地半年内第七起交通事故,现场惨烈,一根水泥电杆被撞断三节,事故一度被误判为全车罹难。然而,胡佑华等人奇迹生还,被誉为“不幸中的万幸”。

几日后,他被救护车送回武汉。家中静养三天后,胡佑华便迫不及待走入医院食堂,盼望与老同事重聚。他头缠绷带的模样令人震惊,然而神情乐观,谈笑风生,不显半分悲苦。众人笑声不断,温暖洋溢,仿佛寒冬里吹来一股久违的春风。

然而温情未尽,医院的军代表吕指挥长带领一众领导进入饭厅。看到胡佑华被众人簇拥,吕脸色骤变,只冷冷一扫,拂袖而去。这一记冷眼,如寒刃入骨。他再次深切体会到,作为一个“知识分子”,即便经历生死,依然难逃政治体制下的轻视与冷漠。

这场翻车事故,成为胡佑华一生难以抹去的记忆。劫后余生的幸运固然可喜,但深埋心底的惊惧与屈辱,却常在夜深人静时浮上心头。这段经历,也促使他对那个时代的政治现实有了更深刻的反思:为何一个勤勉敬业、默默奉献的知识分子,在生死边缘归来后,还需承受“阶级斗争”带来的歧视与冷眼?

岁月流转,时代早已更迭,文革成为历史尘埃。但当胡佑华回望那次夜色中的翻车,仍心有余悸。

【生动传授的良师,甘为人梯的前辈】

胡佑华不仅是一位技艺精湛的外科医生,也是一位深受学生敬重的优秀教师。他讲课风格深入浅出,语言生动风趣,善于用通俗的生活实例与真实的临床案例,解释复杂的医学机理,极大地帮助学生理解与记忆。

他从不拘泥于课本内容,常结合自己在农村医疗中的实践经验,向学生们讲授在艰苦条件下如何因陋就简、开展工作的策略。这种教学方式,既实用又印象深刻。

有一位曾受教于他的女学生回忆道:“胡教授的课堂上总有讲不完的故事,道不尽的风趣。他的每一堂课都像一场临床与生活的交响,充满智慧与温度。五年医学院时光,因为有胡老师,成为我求学生涯中最难忘也最快乐的阶段。”

另一位上世纪60年代曾听他授课的学生,后来留在武汉协和医院附属同济医院工作,每每遇见,总会竖起大拇指,热情称赞胡佑华“是我一生中遇到过最会讲课的老师之一”,并列举许多细节说明他的讲课如何贴近生活、通俗易懂、令人终生难忘。

正如我国外科学界著名的裘法祖院士所言:“如果一位老师能够用最浅显、最生动的语言讲解最复杂的医学机理,让学生做到举一反三、活学活用,这样的教师才是真正到了家的。”胡佑华,正是这样一位“到了家”的老师。

除了在课堂上倾囊相授,他对下级医生的培养也同样倾注了极大的热情与耐心。他从不保守,不吝经验,查房时详细讲解,手术中悉心指导。只要下级医生在临床工作中遇到困难,胡佑华总是第一时间前来协助,耐心帮助,亲自示范,手把手传授技巧。很多年轻医生都愿意在他手下工作,因为从他那里学到的,不只是技术,更是职业态度与临床思维的启发。

有一位曾跟随他学习多年的主治医师,在调往深圳前,专门送给胡佑华一本精美的大相册,扉页上写满了发自内心的感恩之语,字里行间满载真情。这份沉甸甸的赠礼,是他在多年教学生涯中最温暖、最真实的回报之一。

一位医生说:“胡老师带我们做手术特别耐心,他能‘放手不放眼’,关键部位绝不吝教,总是毫无保留地把自己摸索出的技巧和诀窍传授给我们。现在我临床上还在用这些方法,真是受益无穷。”

另一位感慨地说:“做手术遇到困难,找胡老师,他会一步步告诉我们哪里出了问题,还教我们今后该如何应对。他的讲解详细、透彻,让我们真正学到东西,技术进步特别快。”

在高校担任医学教授,科研能力同样是一项重要的评价标准。在这一方面,胡佑华也毫不逊色。他在普外科多个领域(如甲状腺、乳腺、胃肠、肝胆等)都有出色的手术技术,而在科研方面则重点聚焦肝胆外科,是武汉协和医院普外科历史上首次获得国家自然科学基金资助的科研负责人。

上世纪80年代后期,他的课题两度获国家自然科学基金支持。在当时医疗任务繁重、科研条件极为有限的背景下,他几乎是白手起家,带领团队重点开展“胆道动力学与植物神经关系”的研究。最终,该课题不仅顺利完成国家级科研任务,还对原有胆道疾病的传统理论提出了有价值的补充与创新,受到专家好评。

除医学外,胡佑华在文艺方面也颇具天赋。他三次组织并亲自指挥协和医院百人大合唱,其中一次还在武汉电视台播出,广受好评。医务同仁常笑称:“你应该去搞音乐,不是做医生!”

【默默耕耘,无怨无悔】

几十年来,胡佑华在医疗、教学、科研、带教和文艺等方面辛勤付出,不计名利。他像一头勤恳不息的老黄牛,无声耕耘、默默奉献,赢得了同行的敬佩、患者的爱戴和医院的高度评价。他的一生,是对“医者仁心”的最好诠释。

胡佑华的命运令人想起法国启蒙思想家伏尔泰小说《老实人》中的主人公Candide——一个始终坚信“世界本是最美好的”哲学理念的天真之人。他曾在动荡的时代中流浪受难,屡遭背叛,却仍保有对人性的信任。

胡佑华的身上,也有这种“老实人”的影子。他天性善良、率真,乐观豁达,却不谙世故。他的一生,怀抱理想主义,执着地追求信念,未曾防人,也未曾害人。面对组织的安排,他从无怨言;面对政治的打击,他始终自守本心。

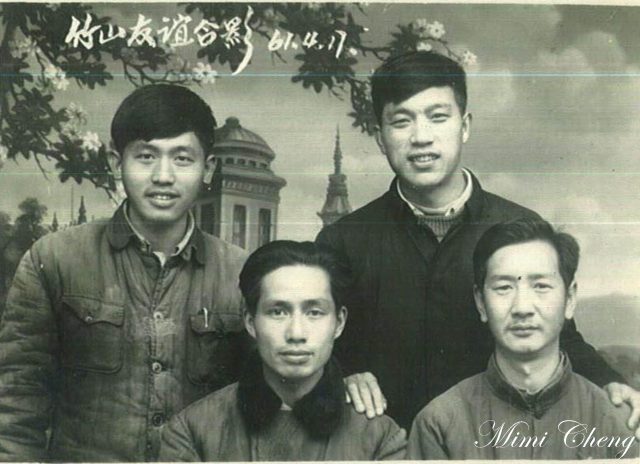

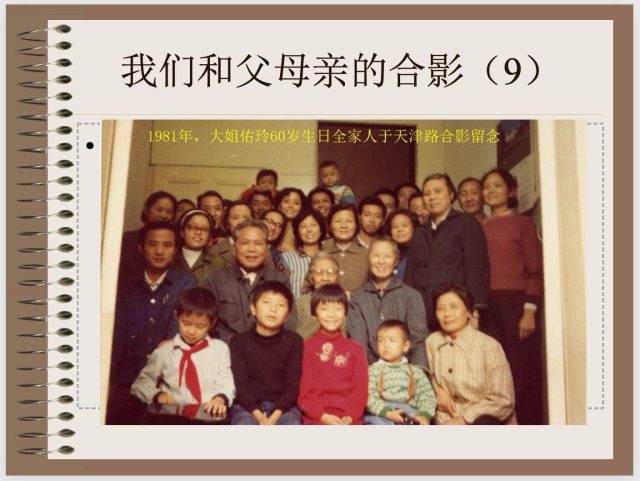

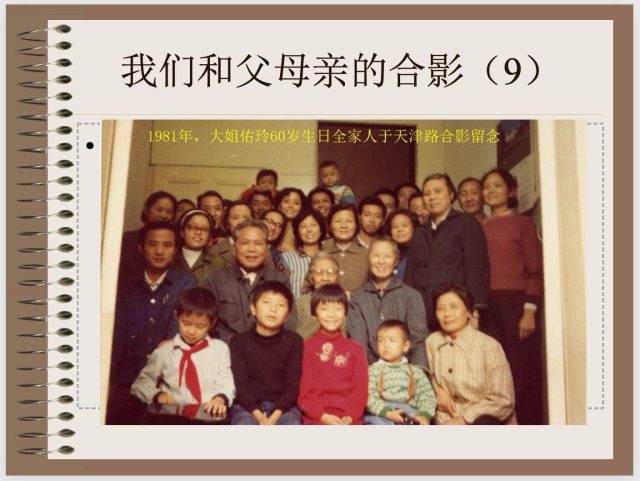

(1981年,李鸣真教授与胡佑华教授,三排右三、右二,胡培怡三排左一,胡培奇二排左一)

像他这样的知识分子,是那个年代最纯粹的一群人——他们热爱国家、热爱人民、忠于事业,将全部青春与心血奉献给医学与教育,但却往往在权力与历史的夹缝中,被边缘化、被遗忘。他们并非懦弱,而是太相信美好,太少防备。

胡佑华一生无悔,却也令人唏嘘。他的故事,不仅是一位医生的奋斗史,更是一代知识分子在政治浪潮中沉浮的真实写照。

(所有资料来自胡佑华教授回忆录和李鸣真教授回忆录,感谢胡培怡医生提供资料和照片,授权改编)

(完稿于2025年8月4日,美国亚特兰大)