若敏:南极之恋(13):Hope Bay,在南极出生的第一人

《南极之恋(13):Hope Bay,在南极出生的第一人 》

若敏

2019-2020 Ultimate Antarctica & Patagonia – Voyage 2

Latitude: -63.40° Longitude: -57.03°

12:00 PM

Day 11 – 29th December 2019 Hope Bay – Trinity Peninsula, Antarctica

2019年12月29日清晨,打开凉台的门,看到邮轮在冰河里缓缓而行。一块块千姿百态的浮冰,孤立而圣洁,慢慢地移动着,时不时发出奇特的“噼啪”声响,穿过了烟雨濛濛的晨空,有些浮冰上的阿黛利企鹅在嬉戏玩耍。向前望去,云幕低垂,千关万阙躲在乌云的后面,戴上了神秘的面纱。

那些在云层底下铺满了白雪的山峦,让你对云朵后面藏匿着的挺拔高山,怀有期待。偶尔几缕晨雾飘过,被两岸流泻出来的冰川,染出了丝丝的淡蓝色,静谧而神秘的海湾,就是南极半岛的希望湾(Hope Bay)。

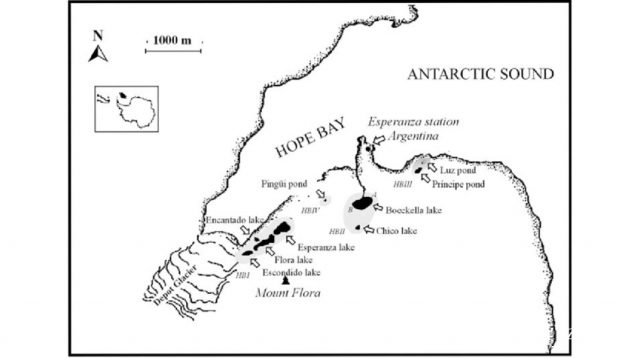

希望湾是南极半岛北端深深凹进去的一个冰河湾。希望湾长5公里(3.1英里),宽3公里(1.9英里),从南极半岛的顶端缩进,并在南极海峡呈开放的形状。 它是1952年建立的阿根廷南极定居点埃斯佩兰萨基地的所在地。

下雪了,凉台上铺上了一层薄薄的白雪,虽然戴着帽子和手套,也无法抵挡刺骨的严寒。探险队员风趣地说,今天才是南极真正的天气。这一天的大部分时间都下着大雪,幸运的是风不大,尽管能见度很差,但皮划艇和冲锋艇的巡航,仍然照常进行。

我们红队今天是最后一班出发,下午2:00。上午9:45听了研究企鹅的专家Brent Houston关于阿德利企鹅的讲座。

阿德利企鹅(学名:Pygoscelis adeliae),也译作阿黛利企鹅,是南极一种常见企鹅。阿德利企鹅得名于法国探险家儒勒·迪蒙·迪维尔妻子的名字。迪维尔于1840年发现了阿德利企鹅,并以此命名。

阿德利企鹅长约30至50公分,平均重4.5公斤。头部呈深蓝绿色,嘴为黑色,眼圈呈白色,嘴角亦有细长的白色羽毛围绕。其尾部比其他企鹅的尾部稍长。

阿德利企鹅的繁殖地位于南极大陆南纬60度以南的岛屿。它们会在每年的10月抵达繁殖地。巢是由小石头堆积而成的。企鹅每次会产下两个企鹅蛋,但若非食物丰足,通常只有一名子女能存活。

12月,是南极全年最暖和的季节(温度约为-2摄氏度),它们就会开始孵蛋;孵蛋和哺育的责任由父母双方轮流负责,一方去觅食,而另一方就留下来孵蛋,而正在孵蛋的一方是不会进食的,严防死守企鹅蛋。幼企鹅和企鹅蛋最大的敌人是贼鸥、白鞘嘴鸥等,它们会在企鹅群的巢穴附近徘徊,遇上疏忽的父母离开鸟蛋或幼鸟时,就会吃掉这些鸟蛋或幼鸟。而豹海豹会在水中吃掉可怜的小企鹅,生存下来太不容易,周边到处是天敌。

到了3月,成年企鹅和幼企鹅会回到海洋中去。阿德利企鹅居住在浮冰上,但却要在没有冰的陆地上进行繁殖。随着地球变暖,浮冰的面积和磷虾数量减少,阿德利企鹅的数量在过去25年中下降了65%。

(船上摄影师无人机航拍,红棕色的区域都是企鹅)

阿德利企鹅在罗斯海区域内共有逾500万只。其活动范围包括南极大陆四周的沿海地区,但只限于南极幅合带(Antarctic Convergence)以南的海域。希望湾就是其中的一个繁殖聚居地。在此地发现了大约124,000对阿德利企鹅。从凉台望出去,漫山遍野,到处都是企鹅。

我们出发的时间终于到了。坐上冲锋艇,冷风和湿雪迎面扑来,我们还是很兴奋地注视着陆地和水中的阿德利企鹅。企鹅们站在岸边的浮冰上,对于是否入水,犹豫不决。因为这个海湾有不少豹纹海豹,它们正等待时机,捕获在水中畅游的企鹅。

探险队员正说着,一个被豹海豹追杀的阿德利企鹅慌不择路地跳上了冲锋艇,它也许觉得这些身穿黄色铠甲的庞然大物,比豹海豹的危险系数低一点,直到冲锋艇远离豹海豹,小企鹅才跳水游走。

弱肉强食,适者生存一直是生物链中不变的定律,也由此维持生态的平衡。中午在餐厅吃饭,一位专业摄影师谈到他的巡航,看到一个豹海豹以迅雷不及掩耳之势,果断地咬住了一个企鹅,他拍下了这个瞬间,他把照片分享给我,由于他的照片,都是在网上出售,一共三张照片,有些血腥和残忍,我也不希望放出来。每每看到,就为这个小阿德利企鹅哀伤。

阿德利企鹅,在水中不停地跳跃着,奔向陆地,身姿优美,我拍了几张他们游泳的照片。

冲锋艇离开阿德利企鹅的繁殖地,往前开去,山坡上的橘红色木屋,在皑皑白雪中格外醒目,探险队员告诉我们,那里就是著名的阿根廷埃斯佩兰萨(Esperanza)居住地。正值每年圣诞,新居民和旧居民进行轮换交替之时,一般不希望游客前去打扰日常生活。除了皮划艇的船员,我们都不能登陆。

这是一个平民定居点,供驻地的军事人员和家属使用。有一个供儿童使用的小学校和一个小礼拜堂,还有两个小型实验室可以进行有限的科学实验。在南极这么恶劣的生存条件下,还有儿童和家庭在此生活,确实让我大吃一惊,当时没能细问。回来后,我查询了一些资料,终于弄明白了来龙去脉。

希望湾是1902年1月15日由奥托·诺登斯基尔德(OttoNordenskiöld)领导的瑞典南极探险队发现的,该海湾是为了纪念J. Gunnar Andersson,SA Duse,Toralf Grunden和JoséMaríaSobral三位队员而命名为希望湾。

1903年2月,奥托探险队的杜塞(Duse),安德森(Andersson)和格伦登(Grunden)三名队员到雪山岛执行任务,因为海冰太软,无法乘雪橇返回,也没有等来救援,只好建造了小巧的石头小屋自救,用沙子(可能还有鸟粪)作为砂浆,在平坦的岩石上建造了厚1米,高约一米半的石墙。将雪橇作为屋顶梁放置在结构的顶部,并将帐篷布悬挂在结构的内部,抵挡雪和风带来的严寒。无法返回大陆,他们不得不在Hope Bay过冬,住了九个月。

装备简陋,靠捕食海豹和企鹅得以幸存。春天来了,他们用雪橇滑到了韦德尔海的斯诺希尔岛,并最终被阿根廷护卫舰解救。在那个寒冷的南极冬天,他们住在小石头屋里,继续进行科学探索。地质学家安德森(Andersson)取得了一些成就,今天的科学论文中仍然引用了这些发现。所以,希望是支撑他们活下去的动力。

Hope Bay地区在地质上非常重要。它被指定为南极特别保护区(ASPA)148,在发现化石之后,表明这里是侏罗纪植物区系的主要场所,并且有据可查。南极的地质历史非常复杂,在与大陆分开之前,没有极地冰,并且该地区已被森林覆盖。恐龙在岩石上行走,化石可以证实这一切。

Hope Bay作为塔巴林(Tabarin)行动的一部分,有两个基地,一个是阿根廷的,一个是乌拉圭的。乌拉圭的基地,原来属于英国,英国于1945年在这里建立了气象基地。后来,它发展成了一个地形和地理研究基地,绘制了半岛东部海岸线约800公里的地图。在这里,他们还进行了一些最初的大地测量和地磁测量。被设置为“ Base D”基地,是英国海军基地,基地于1952年重建并运营到1963年, Teniente de Navio Ruperto Elichiribehety站最终于1997年移交给乌拉圭。

自1940年以来,阿根廷和智利一直在争夺南极洲的所有权。许多国家都参与了南极领土的竞争,但是没有一个国家真正拥有土地或拥有实际主权。 1959年,在45个国家签署《南极条约》后,大部分参与国都放弃了对领土的要求,这个条约,明确阻止了任何一个国家试图掌控南极的目的。

在签署《南极条约》之前,阿根廷和智利参与对领土要求的竞争。双方都声称南极半岛是安第斯山脉的延续。阿根廷埃斯佩兰萨基地站(Esperanza station)就是由阿根廷政府于1952在希望湾上建立的,最初,只有军人轮流驻扎。

《南极条约》签署后,阿根廷总统就突发奇想,如果在南极出生的孩子拿到的都是阿根廷国籍,那不就说明南极就是属于阿根廷的领土了吗?

、

阿根廷总统敢想敢做,毕竟想出个主意不容易。一个月后,他便将刚好怀有7个月身孕的一名阿根廷妇女,空运到了南极基地与驻扎在那里的丈夫团聚。在1978年1月7日,阿根廷的南极基地,诞生了一名6斤8两的男孩,他就是人类有史以来,第一个在南极出生的孩子:Emilio Marcos Palma。从那时起,历史上共有11名婴儿出生在南极,而且全都是在那段时间出生的。这其中有8个阿根廷籍婴儿和3个智利籍婴儿。阿根廷队终于领先。

(出生在南极的第一人已经长大)

由于国际社会,对两国的生娃比赛并不认同,阿根廷和智利终于在1985年停止了竞赛。不过,为了证明南极半岛是属于他们的领土,就开始扩建基地,并让军人、家属和孩子都居住在基地。这种高成本的居住模式,科学家们都不认同。

这里还有个非常有趣的现象,那个年代尽管两国在南极基地的医疗设备一个比一个简陋,但是所有的母亲和婴儿却都健康。这也创下一项新的世界纪录:新生儿零死亡率。

如今,在各国的南极基地里居住的基本都是科研人员,只有阿根廷和智利基地里有平民居住。基地都设有学校以及一系列有利于居民生活的公共设施。比如说邮局、银行、教会、学校等。如果幸运地登陆,还可以参观历史遗迹小石屋和小小的博物馆,买到一些当地居民手工制作的工艺品。

埃斯佩兰萨(Esperanza)与智利南极基地(Villa las Estrellas)相比,是人口的两倍,埃斯佩兰萨(Esperanza)是建在南极刺骨的大风和雪冻苔原上的社区。 1959年建立的条约禁止成员国有南极领土的要求,但埃斯佩兰萨(Esperanza)和埃斯特雷拉斯(Villa Las Estrellas)都是在条约成立之前成立的,因此具有豁免权。国际社会,也没有办法。

尽管埃斯佩兰萨(Esperanza)仅接待10个家庭,但其小屋的外观与散布在雪地上的军事基地相似。这里也是一个研究基地,提供了林学,冰川学,地震学和海洋学等研究的设施。

(船上摄影师拍摄)

从南极回来后,看到武汉的疫情,看到新冠病毒无孔不入,我常常会想起希望湾的阿根廷基地,那里与世隔绝,真正做到了隔离,是地球上的最后一片净土。

圣诞节前12月23日,读到BBC的报道,声称在南极半岛的贝纳尔多.奥希金斯(Bernardo O’Higgins)研究基地,已经确诊了36例Covid-19阳性。26位是军方人士,10人是后勤维护人员。目前已经全部送回智利治疗。这次是由于一艘向研究站运送物资及人员的轮船上有三人确诊。看来南极的沦陷,也不可避免地发生了。

(阿德利企鹅和帽带企鹅分道扬镳)

呼叫机里发出了返回的命令,探险队员不得不把我们带离漂浮的冰山,向邮轮驶去。

回到船上,洗了一个热水澡,洗去了寒冷和疲惫,太舒服了。穿好衣服,赶到10楼喝下午茶。温润的Assam红茶加奶,暖意沁入心扉,望着邮轮慢慢地离开希望湾,我期待着明天与金图企鹅见面,还有荡起皮划艇的浆,在冰海里乘风破浪。

(我站在凉台上,看着9楼的驾驶舱)

最后,让探险队员的日记作为结尾:《探险日记》

Blog by Trevor Potts, Images Brandon Payne and Trevor Potts

Hope Bay is on the Trinity Peninsula which is the northern tip of the Antarctic Peninsula. It was named by Otto Nordenskjold the leader of the 1902/03 Swedish expedition who had a party of three men marooned there when the ship the Antarctic sank in the Weddell sea. The ships crew of twenty had managed to get to Paulet Island, however three men who had previously been tasked with sledging to Snow Hill island were left stranded. They had not managed to make contact with the overwintering party as they found the sea ice too soft to travel on. They eventually spent the winter in a makeshift hut at Hope Bay when the ship did not re-appear.

Britain established a meteorological base here in 1945 as part of operation Tabarin. This then evolved into a topographical and geographical research base which mapped about 800 km of the eastern coastline of the peninsula. They also did some of the very first geodetic and geomagnetic surveys. There are graves on the hillside of two men who died when the original hut burnt down in 1948. The base was re-built in 1952 and operated until 1963, it was eventually handed over to Uruguay in 1997.

Today the site is dominated by the Argentine Esperanza base. It is described as a civilian settlement with 13 chalets for the wives of the mainly military personnel stationed there. There is a small school for the children and a small chapel but only two small laboratories for the limited amount of science undertaken.

Today was real Antarctic weather with heavy snow falling for most of the day, fortunately it was not too windy to operate the zodiacs or the kayaks and despite the poor visibility a full program of activities was held. All five groups had a zodiac cruise in very atmospheric conditions with a cold wind and wet snow falling much of the time. The main point of interest was the huge amount of Adelie penguins both on land and in the water. The penguins were very nervous about entering the water and rightly so as there were a number of leopard seals patrolling the area looking for an easy kill. The penguins are very vulnerable in the shallow water around their breeding sites as they cannot dive quickly to avoid the seals. Giant Petrels, Storm Petrels, Skuas, and Kelp Gulls were also in abundance especially where there had been a recent Leopard Seal kill.

Ice conditions were heavy during our sail through Antarctic sound on our way south into the Bransfield strait. A number of Humpback whales were spotted as well as many large icebergs as we progressed ever further southwards on our Antarctic adventure.

(照片为Jack、若敏拍摄,经同意选用神仙照片,特别感谢,资料和部分照片来自网络,一并感谢)